Breitband

12.08.2025, 15:45 Uhr

Das Ende ist offen

Während viele Länder konkrete Pläne zur Abschaltung der alten Kupferkabel haben, ist dies in Deutschland weiter unklar – der Ausbau der Glasfaser geht trotzdem voran.

(Quelle: shutterstock / ThomBal)

Spanien macht Tempo: Bis Ende 2025 sollen die alten Kupfernetze abgeschaltet sein, der größte Netzbetreiber Telefónica hat bereits landesweit auf Glasfaser umgestellt. Auch Schweden verfolgt mit der Abschaltung 2026 ambitionierte Ziele, Frankreich und die Niederlande wollen bis 2030 Vollzug melden. Selbst wenn noch nicht in allen EU-Mitgliedsstaaten mit einem Plan großflächig Kupfer abgeschaltet wird, erfolgt in vielen zumindest in der Regel keine Vermarktung neuer Anschlüsse auf Kupferbasis mehr.

Andere Länder – darunter auch Deutschland – haben noch keine nationalen Pläne zum Umstieg auf die Glasfaser und bauen meist auf die Kräfte des Markts, die das Thema regeln sollen. Auch die EU-Kommission ergeht sich zwar in vollmundigen Bekenntnissen zur ökonomischen Bedeutung von breitbandigen Verbindungen für die Bürger und die Wirtschaft, scheut aber ebenfalls klare Vorgaben zum Umstieg. Das in der öffentlichen Diskussion immer wieder genannte Jahr 2030, bis zu dem der Umstieg vollzogen sein soll, ist lediglich Gegenstand eines „Diskussionspapiers“ aus Brüssel und keine rechtlich verbindliche Vorgabe, die etwa einen „Tag X“ bedingt. Aus dem neuen Digitalministerium war jüngst zu vernehmen, dass man 2030 als Termin ohnehin für verfrüht halte und das auch gegenüber der EU-Kommission vertreten werde.

Jeder fühlt sich im Recht

Dabei zeigt sich, dass zu viel Vertrauen in die Mechanismen des Markts wohl nicht angebracht ist. Denn auch TK-Anbieter, die noch gut mit alten Leitungen an den DSL- oder Kabelanschlüssen ihrer Kunden verdienen, handeln aus ihrer Perspektive durchaus ökonomisch. Ohne den Zwang, wegen einer drohenden Abschaltung umzusteigen, verstehen viele Endkunden noch immer nicht, warum sie wechseln sollen – erst recht, wenn die Glasfaser mit höheren Kosten für sie verbunden ist.

Vor allem die Telekom als größter Betreiber des Kupfernetzes ist gegen Vorgaben zu dessen Abschaltung: „Forderungen von unseren Wettbewerbern auf ein sogenanntes Antragsrecht auf Abschaltung unseres Netzes lehnen wir im Sinne der Nutzer und unserer Eigentümerrechte rigoros ab“, heißt es dort in einem Blog-Beitrag. Die Sorge bleibt deshalb, dass die Telekom lediglich in eigenen Glasfaserausbaugebieten frühzeitig die Kupfernetze abschalten könnte, um Haushalte auf die neue Infrastruktur wechseln zu lassen, während man sich in Ausbaugebieten der Wettbewerber mehr Zeit lässt. Die müssten dann länger mit einer Kupferkonkurrenz klarkommen.

Die Bundesnetzagentur (BNetzA) gibt einen Drei-Stufen-Plan zum Umstieg vor, doch auch dafür fehlen Daten oder Verpflichtungen: In der ersten Phase sollen die Anbieter die Kunden aktiv darüber informieren, dass an ihrer Adresse ein Glasfaseranschluss verfügbar ist. Sie unterbreiten Angebote für einen Wechsel. Die Entscheidung liegt bei den Nutzern – ein Umstieg ist freiwillig und erfolgt ohne Druck.

Dann folgt Phase zwei: Sobald in einer Region eine nahezu flächendeckende Glasfaserversorgung erreicht ist, erstellen die Netzbetreiber einen konkreten Abschaltplan für DSL. Sie kündigen das Ende des Kupferanschlusses für ein bestimmtes Datum an. Betroffene Kunden erhalten klare Fristen für den Wechsel. Diese Pläne müssen der Bundesnetzagentur gemeldet und offen kommuniziert werden.

In der letzten Phase wird das Kupfernetz in der jeweiligen Region endgültig deaktiviert. Ein Betrieb von DSL-Anschlüssen ist dann technisch nicht mehr möglich. Kunden, die bis dahin nicht auf Glasfaser – oder Alternativen wie Mobilfunk, Kabel oder Satellit – umgestiegen sind, verlieren ihren Internet- und Festnetzanschluss.

Premiere für den Ausbaubericht

Um „Transparenz für alle Beteiligten“ zu schaffen, hat das neu geschaffene Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung (BMDS) seinen Bericht zum Stand des Glasfaserausbaus veröffentlicht. Hierfür wurden erstmals adressgenaue Daten des Breitbandatlasses des Bundes zur Breitbandversorgung mit Stand Juni 2024 zusammen mit Daten zur Breitbandförderung des Bundes umfangreich ausgewertet.

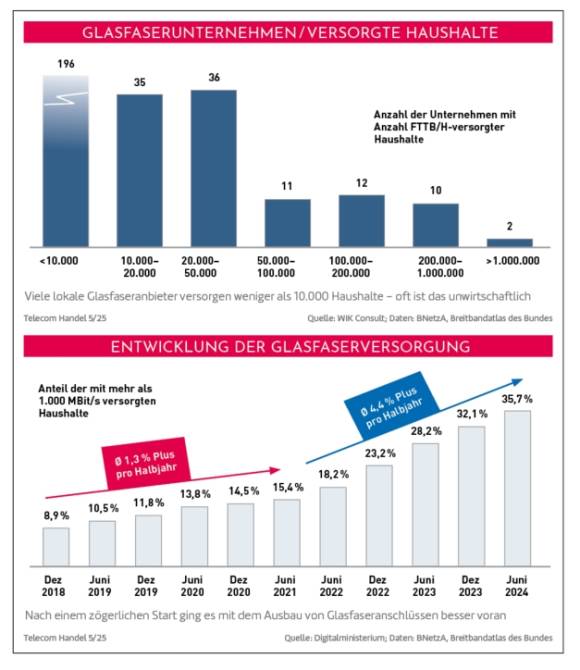

Demnach hat der Glasfaserausbau in Deutschland seit Mitte 2021 deutlich an Geschwindigkeit gewonnen. Bis Mitte 2024 wurde die Versorgung der privaten Haushalte innerhalb von zwei Jahren auf rund 35,7 Prozent nahezu verdoppelt. Das entspricht einem Zuwachs von 1,8 Millionen Haushalten pro Halbjahr. Allerdings wurden gemäß der Definition des Breitbandatlasses auch „homes passed“ mitgezählt, in denen noch kein Anschluss liegt oder geschaltet ist, dieser aber ohne größeren Aufwand zu realisieren wäre.

Unter Berücksichtigung aller verfügbaren Anschlussarten besteht für die große Mehrzahl (98,9 Prozent) der rund 41,9 Millionen Haushalte in Deutschland eine Grundversorgung mit Breitbandanschlüssen, die Download-Raten von mindestens 16 MBit/s erlauben. Breitbandanschlüsse mit Download-Raten von mindestens 200 MBit/s sind für 85,7 Prozent und mit mindestens 1.000 MBit/s für 76,5 Prozent der Haushalte verfügbar.

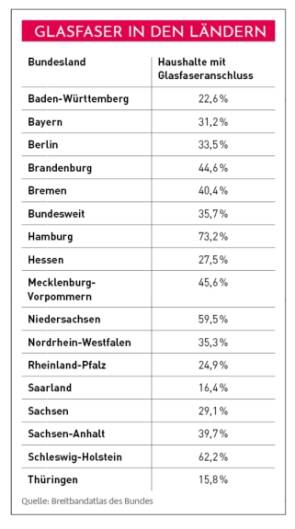

Der Großteil der Haushalte ohne Glasfaserversorgung liegt in städtischen (15,1 Millionen oder 64,1 Prozent der Haushalte) und halbstädtischen Gemeinden (8,9 Millionen oder 63,8 Prozent). In ländlichen Gebieten sind noch 2,9 Millionen unversorgt, das entspricht 66,7 Prozent aller dortigen Haushalte. Regional zeigt sich das Bild sehr heterogen: Auch wenn vor allem der Norden und Nordwesten Deutschlands besser versorgt sind, gibt es auch dort Ausnahmen. Im Süden, Südwesten und Osten der Republik gibt es aber mehr Lücken. Spitzenreiter ist Hamburg mit über 73 Prozent versorgten Haushalten vor Schleswig-Holstein mit 62 Prozent. Ganz hinten liegen Thüringen und das Saarland mit jeweils rund 16 Prozent.

Auf dem Land wird gefördert

Eine kleine, aber vor allem in ländlichen Gebieten wichtige Rolle spielt die Förderung des Ausbaus. Deren Anteil an der bisherigen Glasfaserversorgung liegt bei knapp zwölf Prozent der Adressen. Die übrigen rund 88 Prozent der Anschlüsse wurden aber ohne staatliche Förderung ausgebaut.

Insgesamt hatten zur Mitte des Jahres 2024 über 300 Telekommunikationsunternehmen eine Glasfaserversorgung an den Breitbandatlas des Bundes gemeldet. Es zeigt sich, dass 196 der insgesamt 302 Unternehmen jeweils weniger als 10.000 Haushalte versorgen und nur einen Anteil von 3,3 Prozent an der Gesamtversorgung haben. Weitere 35 Unternehmen versorgen zwischen 10.000 und 20.000 Haushalte. 36 Unternehmen versorgen mehr als 20.000, aber weniger als 50.000 Haushalte.

Es gibt auch eine regionale Beschränkung vieler Anbieter: 148 Unternehmen sind nur lokal, also in einem Landkreis, tätig, 93 weitere regional in maximal vier Landkreisen. Als überregionale Unternehmen werden 42 Anbieter eingestuft, die in mehr als vier Landkreisen FTTB/H-Anschlüsse legen, aber nur in bis zu drei Bundesländern tätig sind. Insgesamt bauen 19 Unternehmen in vier oder mehr Bundesländern Glasfaser aus und können daher als national tätige Unternehmen gesehen werden. Die Verfasser des Berichts rechnen mit einer kommenden Marktkonsolidierung, da einzelne Player nur durch eine gewisse Mindestgröße wirtschaftlich überleben könnten.

Für den Bericht wurden die Unternehmen anhand ihrer Geschäftsmodelle, Historie und Eigentümerstruktur in sieben Kategorien eingeordnet. Auch dabei zeigt sich die Fragmentierung des Markts: Die drei Kategorien „Incumbent“ (Deutsche Telekom, GlasfaserPlus und Glasfaser Nordwest), „Stadtwerke“ (mehr als 10.000 Anschlüsse) und „Investorenmodelle“ erreichen zusammen fast 80 Prozent der Glasfaserversorgung. Anbieter der Kategorien „Investorenmodelle“, „Stadtwerke“ und „Sonstige Privatunternehmen“ bauen eher als Unternehmen anderer Kategorien in den Kommunen flächendeckend aus. Sie erreichen eine durchschnittliche eigenwirtschaftliche Ausbauquote von über 70 Prozent der Haushalte einer Gemeinde.

Demgegenüber decken die Kategorien „Incumbent“ und „Private Energieversorger“ im Durchschnitt lediglich rund 45 beziehungsweise 56 Prozent der Haushalte einer Gemeinde ab. Unternehmen der Kategorie „Incumbent“ – also im Wesentlichen die Telekom – bleiben am weitesten hinter dem Ausbaupotenzial zurück und erschließen häufiger städtische Haushalte, die bereits über einen gigabitfähigen Kabelanschluss (HFC) verfügen.

Quelle: Telecom Handel